ノンフィクション文学とは?

ノンフィクション文学とは、実際の出来事や事実をもとに書かれた文学ジャンルです。単なる記録や情報提供にとどまらず、社会や文化に影響を与える表現手法として発展してきました。特に、歴史や科学、社会問題をテーマとしたノンフィクションは、知識を深めるだけでなく、読者の視点を広げ、社会の変化を促す役割も果たしています。本記事では、ノンフィクション文学の歴史や発展、そしてその社会的意義について詳しく解説します。

ノンフィクションの成立と発展

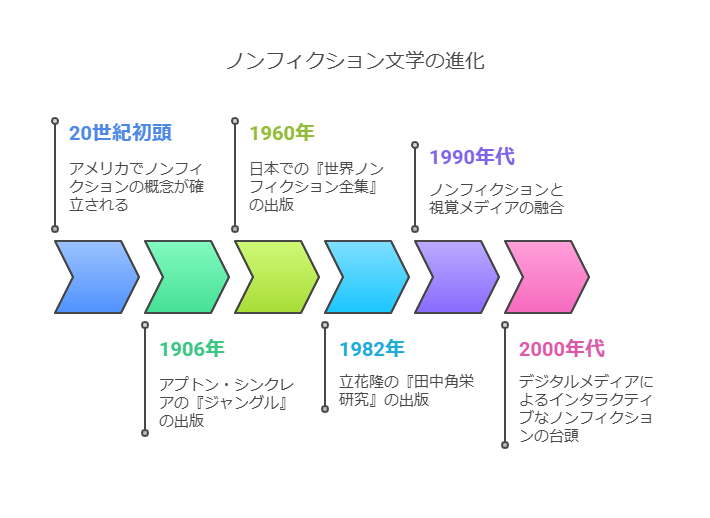

20世紀初頭に確立されたノンフィクション

「ノンフィクション」という概念が生まれたのは、20世紀初頭のアメリカです。当初は図書館や書店で本を分類する目的で使われていましたが、次第に文学ジャンルとして確立されました。この時期には、ジャーナリズムの発展とともに、社会を変える力を持つノンフィクション作品が登場しています。

例えば、アプトン・シンクレアの『ジャングル』(1906年)は、アメリカの食品業界における衛生問題を告発し、食品安全法の制定に大きな影響を与えました。このように、ノンフィクション文学は単なる記録ではなく、社会にインパクトを与えるメディアの一つとして機能してきました。

日本におけるノンフィクションの広がり

日本でノンフィクションが広く知られるようになったのは、1960年に筑摩書房が刊行した『世界ノンフィクション全集』がきっかけでした。このシリーズでは、ジョン・リードの『世界をゆるがした十日間』やウィリアム・L・シャイラーの『第三帝国の興亡』など、世界的に評価されたノンフィクション作品が紹介され、日本の読者に新たな視点を提供しました。

その後、日本独自のノンフィクション文化が形成され、戦後の経済成長とともに、ジャーナリズムと結びついたルポルタージュやドキュメンタリー作品が増えていきます。特に、社会問題や政治の裏側を明らかにする作品が多くなり、報道の一形態としても機能するようになりました。

日本におけるノンフィクションの進化

週刊誌文化と調査報道の発展

1970年代以降、日本では週刊誌が広く読まれるようになり、それに伴い調査報道型のノンフィクションが増加しました。ジャーナリストたちは綿密な取材を行い、社会問題の実態をルポルタージュとして発信しています。

例えば、『週刊新潮』や『文藝春秋』では、政治や経済、犯罪に関する深い分析記事が人気を集めました。こうした調査報道型のノンフィクションは、ジャーナリズムの一形態として発展し、社会への影響力を強めています。

ニュー・ジャーナリズムの影響と表現手法の多様化

1960年代のアメリカでは、「ニュー・ジャーナリズム」と呼ばれる新しい報道手法が確立されました。これは、客観的な報道にとどまらず、記者自身の視点や感情を交えた表現を取り入れたものです。

この手法は日本のノンフィクション作家にも影響を与えました。例えば、立花隆の『田中角栄研究』(1982年)は、綿密な調査報道と物語的な表現を融合させた作品として話題になっています。また、沢木耕太郎の『深夜特急』シリーズは、個人的な体験をもとにしながら社会的なテーマを織り交ぜたノンフィクションとして、多くの読者に支持されました。

ノンフィクションの主要ジャンル

歴史ノンフィクション

歴史ノンフィクションは、過去の出来事を詳しく掘り下げ、歴史をより身近に感じられるようにするジャンルです。例えば、ジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(1997年)は、歴史を環境や科学の視点から分析し、新たな視点を提供しました。

また、サイモン・シンの『フェルマーの最終定理』(1997年)は、数学の歴史を一般読者にも分かりやすく紹介し、学問の楽しさを伝えています。

科学ノンフィクション

科学ノンフィクションは、専門的な科学知識を一般向けに分かりやすく解説し、科学の重要性を伝えるジャンルです。例えば、NASAの火星探査を描いた『イーグルへの道』(2018年)は、科学技術が社会にどのような影響を与えるのかを具体的に説明しました。

また、気候変動や遺伝子研究など、科学が現代社会にどのように関わっているのかを解説するノンフィクションも増えており、科学リテラシーの向上に貢献しています。

社会問題を扱うノンフィクション

社会問題をテーマにしたノンフィクションは、現代の課題を明らかにし、読者に問題意識を持たせる役割を果たします。例えば、バーバラ・エーレンライクの『ニッケル・アンド・ダイムド』(2001年)は、低賃金労働者の実態を著者自身が体験しながら描いた作品であり、社会の格差問題を浮き彫りにしました。

日本では、NHKの『ワーキングプア』(2006年)が、非正規雇用問題を深く取材し、多くの人々の関心を集めています。

デジタル時代のノンフィクション

映像とノンフィクションの融合

1990年代以降、ノンフィクションは書籍だけでなく、映像メディアとも組み合わせるようになりました。例えば、マイケル・ムーアの『ボウリング・フォー・コロンバイン』(2002年)は、映画と本を併用し、より広い層に社会問題を伝える手法を確立しました。

インターネットとノンフィクションの進化

電子書籍やオンラインメディアの普及により、ノンフィクションの表現方法も大きく変化しました。特に「インタラクティブ・ノンフィクション」と呼ばれる新しい形式では、読者が本文のリンクを活用し、関連情報を調べながら読める仕組みが整っています。

まとめ

ノンフィクション文学は、単なる事実の記録にとどまらず、社会の変革や知識の深化に大きく貢献するジャンルです。デジタル技術の発展とともに、新しいメディアとの融合が進み、表現の幅が広がっています。今後も、ノンフィクションは多様な形で進化し、私たちの理解を深める重要な役割を担い続けるでしょう。

コメント